Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands, über das Versagen der Klimapolitik

Aktuell wird über den Klimaschutzplan 2050 gestritten, mit dem die Bundesregierung die Ziele des Pariser Klimavertrages erreichen will. In einem Interview rekapituliert Michael Müller, Staatssekretär im Bundesumweltministerium a. D. und Vorsitzender der NaturFreunde Deutschlands, die Geschichte der deutschen Klimaziele.

NATURFREUNDiN: Herr Müller, Sie haben vor 25 Jahren als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion das erste deutsche Klimaziel ins Parlament mit eingebracht. Das Ziel wurde nicht erreicht – bis heute. Warum ist die Politik derart gescheitert?

Michael Müller: Es wurde versäumt, den Hebel für eine ökologische Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft umzulegen. Trotz des Beschlusses von 1991 gab es faktisch keine systematische Klimaschutzpolitik in Deutschland. Die Reduktionserfolge in der ersten Hälfte der 90er-Jahre beruhten fast ausschließlich auf dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft und der Erneuerung der Infrastruktur in den neuen Bundesländern.

NFiN: Wie viel hatte Westdeutschland bis zum Jahr 2005 tatsächlich reduziert?

Zwei bis vier Prozent, je nach Berechnung. Diese Reduktionen waren fast ausschließlich Folge von Modernisierungen und der Verlagerung von energieintensiven Arbeitsprozessen ins Ausland.

Warum wurde beim Klimaziel 1991 eigentlich zwischen West und Ost unterschieden?

Wir verfügten 1990 einfach nicht über valide Daten aus der DDR. Klar war uns aber, dass durch die Transformation der energieintensiven SED-Planwirtschaft deutlich mehr Reduktion möglich wäre als in den Altbundesländern.

Kam die Wiedervereinigung für den Klimaschutz denn ungelegen?

Im Gegenteil! 1987 hatte die Enquete-Kommission zum Klimawandel ihre Arbeit begonnen. Mehr als 60 wissenschaftliche Institute waren in- volviert, das Ergebnis eindeutig: Ursache des Problems ist unsere Wirtschafts- und Konsumweise. Ohne den Umbau des Wirtschaftssystems werden wir keinen Klimaschutz verwirklichen. Deshalb kam die Wiedervereinigung gerade recht. Eine der Grundideen, die wir entwickelt hatten, war, den Umbau der Ost-Wirtschaft nach ökologischen Leitlinien zu organisieren. Die Maxime lautete: Wenn ökologischeres Wirtschaften im Osten funktioniert, folgt der Westen ganz automatisch.

Die Opposition hatte dem Klimaziel 1991 nicht zugestimmt. SPD, Bündnisgrüne und Linkspartei wollten wesentlich mehr erreichen. Wie war das politische Klima seinerzeit?

Ergebnis der Enquete-Kommission war, dass der Klimaschutz nach kurzfristigen Belastungen mittelfristig enormes wirtschaftliches Potenzial birgt. Die Spitzenpolitiker waren vom Klimaschutz überzeugt: Kanzler Kohl, dem der Schutz der tropischen Regenwälder wichtig war, und Hans-Jochen Vogel, damals Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, der von der Sache überzeugt war. Auch das gesellschaftliche Umfeld war günstig. Der Ost- West-Konflikt war Geschichte, es gab Platz für das neue Thema. Wir hatten Anfang der 90er-Jahre unglaubliche Frühjahrsstürme, abnormales Extremwetter. Vielerorts wurden die Karnevalszüge abgesagt. Das hat medial natürlich unglaublich beschleunigt. Und die fossile Mafia hatte noch nicht ihr Lobbygeflecht konstruiert: Damals widersprach kaum einer der Notwendigkeit des Klimaschutzes.

Trotzdem passierte nichts.

Statt einen ökologischen Umbau Ost zu organisieren wurde den neuen Bundesländern einfach das schon damals nicht mehr zukunftsfähige „Modell West“ übergestülpt.

Klimaschutz ist hierzulande am falschen Management der Wiedervereinigung gescheitert?

Eindeutig ja! Auch daran. Aber natürlich ging es noch tiefer: Der „Sieger“ wollte nicht zugeben, dass auch er auf der Verliererstraße ist.

1995 tagte die erste Weltklimakonferenz in Berlin. Konferenzpräsidentin war die damalige Umweltministerin Angela Merkel (CDU), selbst Ostdeutsche. Wusste sie es nicht besser?

Merkel hatte die Bedeutung des Klimaschutzes erkannt. Aber damals war es wie heute: Ihr fehlte ein politisches Konzept, den Klimaschutz umzusetzen. Zu ihrer Zeit kam auch folgendes von der Kohlelobby gesteuerte Mantra auf: Klimaschutz sei ein globales Problem, das nur global gelöst werden könne. Vermutlich deshalb setzte Merkel ihr Augenmerk so stark auf einen internationalen Klimaschutz-Vertrag, der dann 1997 in Kyoto auch kam. Das war in der Enquete-Kommission am Anfang noch anders: Wir waren zu dem Schluss gekommen, dass Klimaschutz alle angeht. Deshalb müssen wir mit Lösungsansätzen lokal und national anfangen.

Zum Beispiel?

Damals das 1.000-, später dann das 100.000-Dächer- Programm: Es ging darum, Solaranlagen auf Gebäuden zu installieren und den Strom auch tatsächlich ins Netz einspeisen zu können. Rechtlich gehörte das Stromnetz den Stromkonzernen, weshalb Solaranlagen-Betreiber bis dato keine Möglichkeit hatten, selbst produzierten Strom verkaufen zu können. Das 100.000-Dächer-Programm war keine Initiative der Bundesregierung, sondern des Parlamentes. Gleichzeitig begann – sehr viel erfolgreicher – die Stromeinspeiseverordnung, aus der später das Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde.

1998 war Ministerin Merkel erst einmal Geschichte, Rot-Grün kam an die Macht und Sie als für die Umwelt zuständiger SPD-Fraktionsvize. Warum wurde es nicht besser beim Klimaschutz?

Moment! Ökologische Steuerreform, Erneuerbares- Energien-Gesetz, Atomausstieg, das Naturschutzgesetz, der Einwegpfand, der Emissionshandel – Rot- Grün hat in der ersten Legislaturperiode insgesamt 18 weitreichende Novellen auf den Weg gebracht!

Trotzdem musste ausgerechnet der bündnisgrüne Umweltminister Trittin das 1991 beschlossene Reduktionsziel für 2005 beerdigen!

Ob er es musste, weiß ich gar nicht, denn es hatte in beiden Fraktionen Befürworter. Er hat es beerdigt. Zentraler Fehler der rot-grünen Koalition war ein gegenseitiges Missverständnis: Die Grünen haben Ökologie als ihr Thema gesehen, zentrales Thema der SPD war Wirtschaft und Soziales. Klimaschutz ist aber beides: Wir hätten mehr erreicht, wenn die Grünen das Soziale und wir Sozialdemokraten das Ökologische ernster genommen hätten. Gerhard Schröder hat das übrigens nach seiner Kanzlerschaft einmal als seinen strategischen Schwachpunkt bezeichnet.

Nach der Wahlniederlage 2005 wurde Sigmar Gabriel neuer Bundesumweltminister, Sie wurden sein parlamentarischer Staatssekretär. Plötzlich war Klimaschutz wieder ein Leuchtturm. Unter Gabriel beschloss die Bundesregierung das nächste Klimaziel: minus 40 Prozent bis 2020. Was war passiert?

Gabriel hat erkannt, wie wichtig das Thema ist. Und er hat eine völlig neue Dynamik in die politische Debatte gebracht. Im August 2007 beschloss die Bundesregierung das „integrierte Energie und Klimaprogramm“: 29 politische Einzelmaßnahmen, die als Meseberger Beschlüsse in die Geschichte eingingen. Ein erstes politisches Konzept, das Klimaschutz ressortübergreifend in allen Lebensbereichen ansetzte.

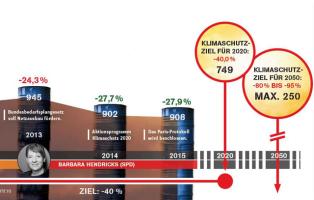

Dennoch scheiterte auch Gabriel: 2015 lag der Treibhausgasausstoß 27 Prozent unter dem Niveau von 1990, es wurde also etwa 1 Prozent pro Jahr reduziert. Soll das 40-Prozent-Ziel noch geschafft werden, müsste in den kommenden vier Jahren dreimal so viel reduziert werden. Aber Gabriel, jetzt Bundeswirtschaftsminister, hat beispielsweise gerade den Ausbau der Windkraft gebremst.

Es ist ja eigentlich noch viel dramatischer: Mindestens die Hälfte der deutschen Reduktion geht auf das Konto des Zusammenbruchs der DDR-Wirtschaft. Und: Es ist, wenn es nicht zu einem grundlegenden Wechsel, zu einer sozial-ökologischen Transformation, kommt, klar, dass Deutschland auch sein nächstes Klimaziel nicht schaffen wird. Das Zurückrudern hat schon begonnen. Nicht mehr von einer Reduktion um 95 Prozent, sondern um 80 Prozent ist die Rede.

Woran liegt das?

Es gibt einen eklatanten Widerspruch zwischen Wissen und Handeln. Dieser Widerspruch ist nicht nur der Politik anzulasten. Nie waren die Zulassungszahlen von SUVs höher als heute. Wir haben uns so nett eingerichtet in unserem klimaschädlichen Leben. Eine Umbaustrategie zu entwickeln, die gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, das ist bislang niemandem gelungen.

Was wäre denn dafür notwendig?

Umbau ist immer auch mit Lasten und Umverteilung verbunden. Deutschland muss bis zum Jahr 2025 aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, will es seinen eigenen Zielen gerecht werden. Das ist seit langem klar, aber statt sich einzubringen, tut zum Beispiel die Bergbau- Gewerkschaft so, als ginge die Welt unter.

Können wir es denn noch schaffen?

Zumindest ist das Zeitfenster zur Vermeidung der Klimakatastrophe klein geworden. Die Tipping Points, wie die kritischen Umkehrpunkte genannt werden, an denen sich die Erderwärmung von selbst anheizt, kommen immer näher.

In der Bundestagsdebatte vor 25 Jahren sagten Sie: „Ich stelle die zentrale These auf, dass die Debatte über die Klimaverschiebungen im Kern eine Debatte über die Zukunftsverträglichkeit der Industriegesellschaften ist.“ Was muss geschehen?

Die großen Leistungen von Gesellschaften waren immer die Herstellung von Infrastrukturen, die eine neue Zukunft ermöglichten: die Abschaffung der Leibeigenen zum Beispiel, der Bau der Eisenbahn oder als Negativbeispiel die autogerechte Stadt. Die aktuelle Politik hat sich lediglich zur Aufgabe gestellt, die Infrastruktur der Vergangenheit zu reparieren, die schon lange nicht mehr zukunftsfähig ist. Notwendig ist es, die Ökologie ins Zentrum der Politik zu stellen und das mit der Gerechtigkeitsfrage zu verbinden. Der politische Frust resultiert daraus, dass die Politik nur reagiert, aber nicht mehr gestaltet. Wenn die Politik wieder Ernst genommen werden soll, muss sie sich mit dem befassen, was notwendig ist. Und dann muss es die Zeit des Klimaschutzes werden.

Das Interview führte Nick Reimer.

Es ist zuerst erschienen in NATURFREUNDiN 4-2016.